Tecnica dell'Arte e della Fotografia

I segreti dei grandi maestri

per dipingere l'oro

di Alan Carroll

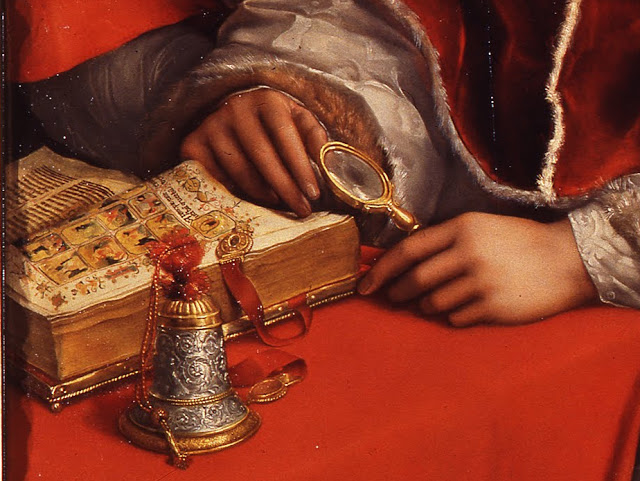

Il dettaglio (sopra) dal quadro di Van Loo, Marie Leszczinska regina di Francia, per me è affascinante. Ho cercato di capire il motivo per cui penso che la resa dell'oro in questo suo tavolo non sia riuscita bene. Anche se, ovviamente, è un artigiano meticoloso e chiaramente ha passato un sacco di tempo con una lente di ingrandimento in una mano e un pennello nell'altra, c'è qualcosa di eccessivo nella sua pennellata. Il tavolo sembra di plastica, ma mi ci è voluto un po' per capirne il perché.

Charles de Solier, Hans Holbein il Giovane

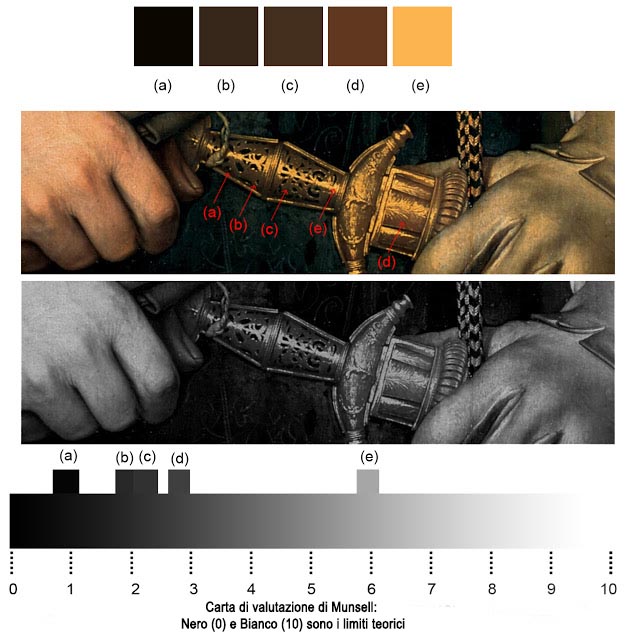

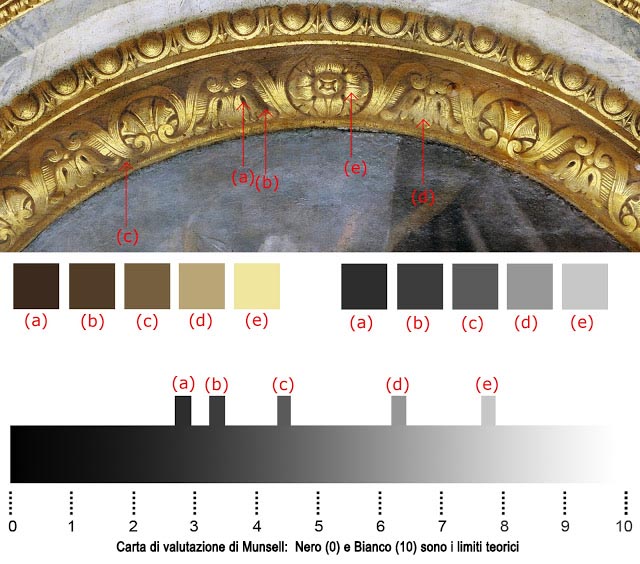

Holbein era, naturalmente, un maestro nel dipingere gli effetti dettagliati di luce e ombra su qualsiasi tipo di trama. Ho esaminato il suo Ritratto di Charles de Solier (sopra) per scoprire qualche indizio della sua tecnica per dipingere l'oro.

Colore e valore locale sono notoriamente difficili da leggere, così ho preso campioni di colore dall'elsa della spada, da (a) a (e), poi li ho de-saturati per ottenere i loro valori. L'applicazione di questi cinque valori rispetto al grafico del valore di Munsell mostra alcuni risultati interessanti.

I valori sono tutti riuniti saldamente intorno alla parte inferiore dello spettro, tra il valore 1 e 3 Non c'è nulla nei toni medi da 3 fino a 6, quando tutto ad un tratto abbiamo il nostro unico e solo valore luminoso (e). Quello che mi ha sorpreso è quanta ombra sia stata usata dal maestro. Anche il punto più brillante dell'oro è solo un 6 (e), per passare subito al 3 (d) nel suo valore più prossimo.

Sapevo che i pittori medievali, quando pianificavano di includere doratura in un dipinto (per esempio, in un'aureola), mappavano il valore di questo elemento come se la foglia d'oro fosse un elemento scuro. Questo inizialmente non sembra logico: l'oro non è buio! Ma quando vediamo come sia scuro lo schema complessivo del valore dell'oro, nel dipinto di Holbein, possiamo capire perché funziona.

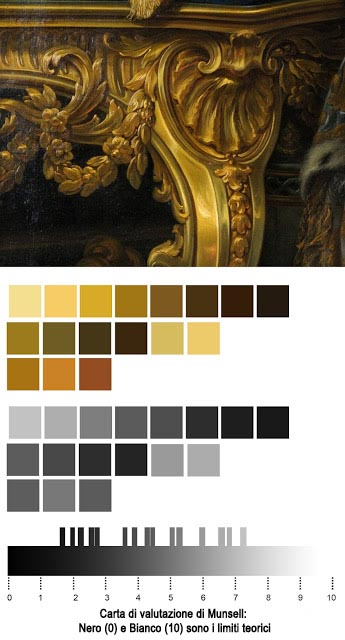

Ho provato lo stesso esperimento su un altro campione, questa volta con l'oro molto più brillante, tratto dalla Sala degli Specchi di Le Brun a Versailles ...

In primo luogo, è interessante notare palette dei campioni relativi all'oro: risultano più simili alle gradazioni del marrone, piuttosto che all'oro. Anche in questo caso, per quanto riguarda i valori, vediamo che la maggior parte sono compresi tra 2 e 5, mentre la luminosità aumenta di tre valori, ma rimane inferiore a 8.

Le Brun ha usato un tono medio (d) sulla cornice circolare, ma la modanatura ad ovuli non ha il tono (d); passa direttamente dai toni scuri alle luci con un salto di 3 valori, come nel dipinto Holbein, e proprio per questo ottiene un ottimo risultato.

Allora perché è che la pittura dell'oro di Van Loo non è riuscita?

La prima cosa che spicca è il numero di colori. Van Loo ha esagerato un po', inutilmente. Più colori si inseriscono in uno spazio, più lo sguardo si deve soffermare in quella zona per capire cosa sta succedendo. Ma noin ci si dovrebbe concentrare troppo su un oggetto di sfondo, questo distrare dal concentrarsi sull'oggetto principale.

Diamo un'occhiata più da vicino. Visto come riduzioni di valori in bianco e nero, la diffusione su tutto lo spettro è molto più uniformemente distanziata rispetto al dipinto (migliore) di Holbein. Le luci speculari su oggetti metallici dovrebbero risaltare. Lo spettro di Van Loo, invece, sembra più quello della luce diffusa, non speculare.

Se si vogliono riprodurre luci speculari su oggetti metallici, è necessario superare di almeno tre valori i toni medi. Il modo per farlo non è quello di illuminare i punti salienti, ma oscurare tutto il resto. Van Loo non ha nulla dal valore 7,5, fino al 10 (il bianco puro che, come tale, è un limite puramente teorico).

La punizione della Giustizia (dettaglio), Noel Coypel

In questo dettaglio da "La punizione della Giustizia", di Noel Coypel, possiamo vedere quanto sia efficace il tratteggio nel rappresentare i riflessi sulle superfici metalliche. Il salto netto dei valori delle ombre, alla tonalità media, funziona davvero bene per suggerire l'oro. Le gradazioni omogenee di Van Loo, al confronto, sembrano troppo morbide. [Per inciso, la pittura di Coypel è anche un ottimo riferimento per la struttura della foglia di acanto].

David Briggs ha scritto una descrizione molto sintetica della luce diffusa e speculare, e spiega esattamente dove si devono collocare i riflessi di luce speculare.

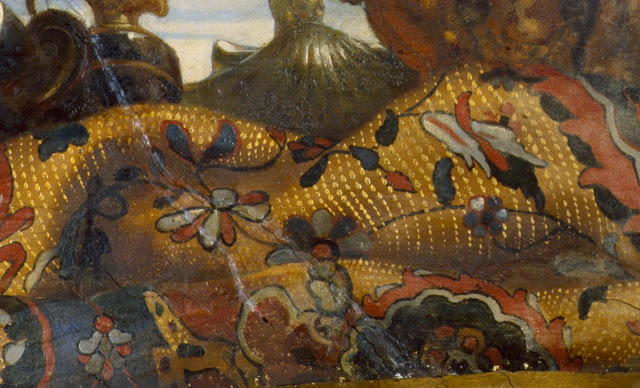

Coving, The Nef (la nave) di Luigi XIV (dettaglio), René Antoine Houasse

L'affresco di Houasse (qui sopra) mostra un panno ricamato in oro con una tecnica simile. Ma questa volta, invece del tratteggio, il maestro ha usato i puntini per simulare i fili.

Guardate gli esempi seguenti, di altri pittori, per avere un'idea del loro metodo di lavoro. Si noti il salto netto dalle ombre alle luci, di Rembrandt, per evidenziare i dettagli. Amo il modo in cui dipinse la luce sul metallo. Si potrebbe concludere che maggiore è il divario di valore tra le ombre e la luce speculare, più successo ha l'illusione.

Ratto di Prosperina (particolare), Rembrandt van Rijn

Geremia che si lamenta della distruzione di Gerusalemme (Dettaglio), Rembrandt van Rijn

Ritratto di Papa Leone X (dettaglio), Raffaello Sanzio

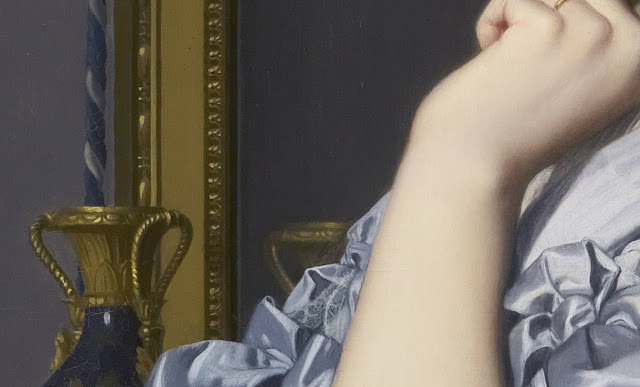

La signora de Haussonville (dettaglio), Jean Auguste Dominique Ingres

Il dettaglio di Ingres mostra lo stesso fenomeno nei valori sulla cornice del quadro verniciata in oro. Anche se si trova in secondo piano, la gamma dei valori non è così grande [ha giustamente riservato i suoi valori più alti e più bassi per il soggetto principale in primo piano], le sue riflessioni speculari fanno lo stesso salto.

Natura morta con brocca d'argento (particolare), Willem Kalf